然而,并非所有配饰都能增添分数。常常能看到一些奶奶戴着粗大的金手镯、塑料珠串,或是图案过于夸张的丝巾,结果反而让整个人看起来显得老气。问题出在哪里呢?

首先是“材质的质感”。黄金虽然贵,但它的黄偏色容易让肤色显得暗沉,尤其是黄皮肤的女性,戴上粗金饰后,整个人看起来像是被“罩上了一层旧滤镜”。而塑料、涤纶等廉价材质的配饰,反射的光线和粗糙的质感,往往暴露出“随便应付”的心态。所以,上海的奶奶们更偏爱银饰、珍珠和天然宝石:银饰能让肤色看起来更明亮,珍珠的柔和光泽可以淡化皱纹,而一对小巧的蓝宝石耳钉则在低调中流露出精致感。

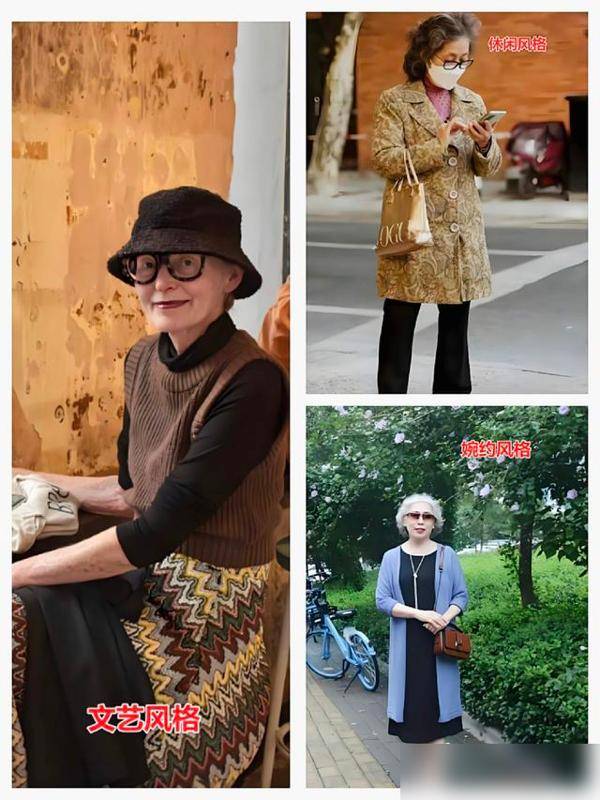

其次是“数量与层次”。有位阿姨曾说:“我年轻时没怎么戴配饰,现在老了,要‘补’回来。”结果她一出门就戴上金耳环、玉手镯、红丝巾和珍珠项链,整个人像“走动的首饰盒”。其实,配饰的关键在于“少而精”:穿一件素色衬衫时,一条细细的珍珠项链足以为整体增添亮点;穿一件深色外套时,一枚银质胸针会比三条项链更有记忆点。就像上海的老克勒们常说的:“西装只系一颗扣”,适当的“留白”反而更显高级感。

最后,配饰也要与“场景”相适应。比如,跳广场舞时戴钻石耳钉,或参加婚礼时拎个帆布包,都是典型的“过度用力”。正式场合选择简约的珠宝(如细链单颗钻石),日常出门买菜时带个小皮包,旅游时搭配草编帽和墨镜——这些看似不起眼的细节,正是优雅的精髓所在。

既然了解了避免踩雷的配饰选择,具体该如何挑选呢?观察上海奶奶们的日常,她们常配有几类必备的配饰:

- 脖部:珍珠项链和素色丝巾。珍珠的温润感能有效中和年龄感,短款细链适合圆脸,长链则能拉长颈部线条。丝巾选择真丝或羊绒材质,颜色上以米白、浅粉、雾霾蓝等低饱和色为主,系成“小领结”或“半围脖”,既遮掩颈纹,又显得温柔。

[ad5] [/ad5]

- 耳部:细框眼镜和简约耳钉。很多奶奶为了显年轻,选择不戴眼镜,结果反而眯眼显得更老。选择一副细金属框眼镜,镜腿上有一些小设计(比如珍珠装饰),既能矫正视力,又能修饰眉形——如果眉毛稀疏,可以选上缘稍宽的镜框,直接“补”出自然的眉形。耳钉可以选择1-2厘米的珍珠或小钻石,既不显得突兀,又能增添精致感。

- 手部:皮质小包和简约腕表。与粗大的金手镯相比,一只巴掌大的皮质小手提包更为适宜,颜色与服装同色系(如卡其衬衫配米白包),既实用又显品味。腕表可选简约表盘,金属表带比塑料材质更有质感——每次抬手看时间,都是优雅的体现。

采访过一位82岁的上海奶奶,她的首饰盒里没有黄金饰品,只有三串珍珠项链、两枚银质胸针,还有一只戴了30年的老手表。她曾说:“年轻时追求漂亮,现在更爱‘合适’。”这句话深刻道出了60岁女性的配饰哲学——并不是盲目跟风买贵的,而是选择那些与自己气质相符的。

网上有个热帖问:“你见过最优雅的老人是什么样?”其中一条高赞的回答是:“她坐在公园长椅上织毛衣,戴着一顶米色贝雷帽,围巾角露出半枚银质胸针,路过的人都会忍不住多看两眼。不是因为她多年轻,而是因为她的每一个细节都在传递‘我认真活着’。”到了60岁,我们不再需要用“年轻”来证明自己,而是通过一对合适的耳环,一条得体的丝巾,告诉世界:“我依然热爱生活。”或许,这就是配饰最动人的意义:它们不仅是对抗岁月的工具,更是一种与岁月和解的仪式。愿每位奶奶都能找到属于自己的“减龄密码”,在岁月的长河里,活出最从容的模样。