乾德二年(964年),赵德昭14岁出阁。按照惯例,皇子出阁应该封王。可是赵匡胤却以“年幼,还要继续成长”为名,只给了他贵州防御使的职务。开宝六年(969年),宰相赵普去位,赵匡胤加封三弟赵光义为晋王,也不过将儿子赵德昭升为兴元尹、山南西道节度使、同平章事,使他有了一品的职衔。直到开宝九年赵匡胤去世,赵德昭都没封王。

以赵匡胤的政治智慧,为何如此打压嫡长子?两宋史家认为,太祖有意立三弟赵光义为帝,才不封儿子为王。事实是这样的吗?当然不是。

赵匡胤戎马半生,子息单薄,一生有四子,可成年的只有两位,赵德昭和赵德芳。赵德芳年纪较小,又是庶出,赵匡胤基本没有考虑让他即位。但对嫡长子赵德昭,则花了许多心思来保护。

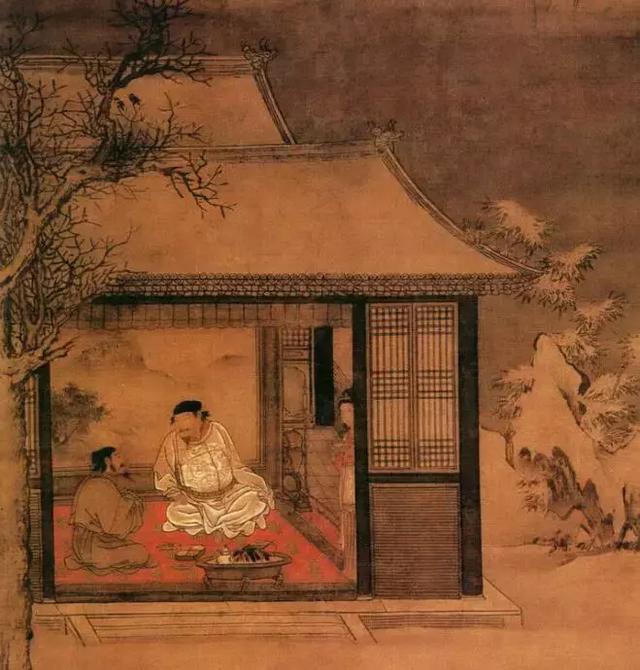

五代政局混乱,一个王朝常常一二十年就被颠覆。赵宋之所以能够建立,和后周没有长君有很大关系。建隆二年(961年),太后与赵匡胤、时任宰相的赵普做出“金匮预盟”的约定,如果赵匡胤早逝,就让已经成年的三弟赵光义即位。于是,就在这一年,赵匡胤大力抬举三弟,任命其为开封尹,掌控京城政务。五代以来,这个职务经常由皇太子兼任,两宋史家认为太祖有意传位给太宗,大约由此而来。

只是,在建国之初,兄终弟及利大于弊;等到开宝年间,国家日渐稳定,兄终弟及就显得弊大于利了。

赵匡胤虽然一直没有册封赵德昭为王,但是对比赵德昭和赵光义的职务,除了一个是山南西道节度使、一个是晋王之外,两人都担任宋朝直辖市市长(府尹),都是同平章事,级别相同。此外,在开宝八年,赵匡胤收服江南之后,赵德昭的岳父出任了河南尹、彰德节度使,成为河南当地的军政一把手。次年,赵匡胤又提出,要把都城迁到洛阳。迁都的公开理由是为了大宋百年基业考虑,私下的理由却是为儿子登基做铺垫。一旦顺利迁都洛阳,经营洛阳十多年的河南尹必然可以为女婿赵德昭的即位保驾护航,开封尹赵光义则如同斩断手足,势力必将大减。

迁都议案自然遭到赵光义一伙的疯狂反对。赵匡胤不想看到兄弟相残的景象,只好主动表态搁置争议,暂缓迁都。同时,赵匡胤开始讨伐北汉,意图在一两年内完成天下一统,交给儿子一个完整而安全的江山。然而,就在这一年冬天,赵匡胤莫名暴亡。四年后的冬天,不堪忍受叔父猜忌的赵德昭自刎而死。

其实,只要上天再给赵匡胤三五年时间,赵匡胤就可以进一步抬高赵德昭的地位,在不动刀兵的情况下让儿子即位。只是,赵匡胤过于看重兄弟情谊,过分相信三弟赵光义的忠诚,最终也害死了自己的儿子。若贺氏地下有知,会不会觉得当初对三弟的抚养呵护是在养白眼狼?