面对这个千载难逢的机会,赵匡胤审时度势,顺势而为。当时年幼的周恭帝根本无法掌控朝局,而手握重兵的赵匡胤以最小的代价完成了王朝更迭,开创了宋朝三百余年的基业。这种近乎和平的权力交接,在中国历史上实属罕见。

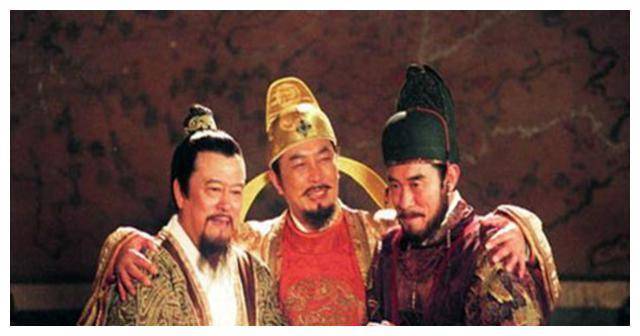

不过,即便功臣们忠心可鉴,赵匡胤仍对分散在诸将手中的兵权心存忧虑。为此,他巧妙地通过杯酒释兵权的方式,在觥筹交错间收回了将领们的兵权。这种温和的手段既保全了君臣情谊,又实现了中央集权。赵匡胤之所以能采取如此怀柔政策,与当时特殊的政治环境密不可分。宋朝立国之初面临藩镇割据的威胁,仍需倚重这些将领保家卫国。

纵观历史,开国皇帝与功臣之间的关系往往陷入一个难以破解的悖论:皇帝猜忌功臣可能谋反就会先下手为强;而功臣若怀疑皇帝要加害自己,也可能铤而走险。这种相互猜疑的恶性循环,导致无数开国功臣不得善终。赵匡胤能够打破这个魔咒,既得益于他个人的胸襟气度,也与其特殊的夺权方式有关——他并非通过血腥内战夺取政权,而是以相对和平的方式完成朝代更替。

[ad8] [/ad8]

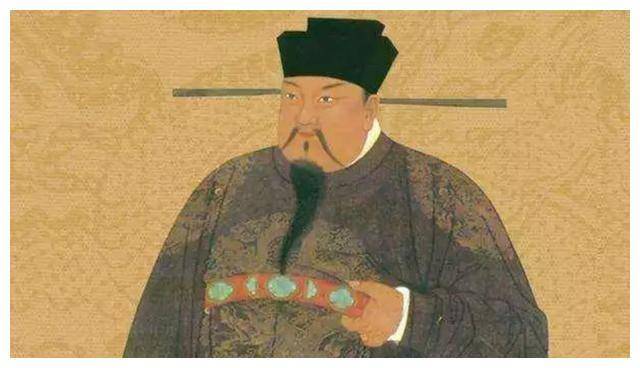

值得注意的是,五代十国时期的社会结构已发生深刻变化。经过连年战乱,传统贵族势力早已式微。赵匡胤作为禁军最高统帅,其权威远非石守信等将领可比。他通过将禁军将领外放为节度使的方式,既削弱了他们在中央的军权,又保留了他们在地方的影响力。随后再通过财政制度改革,逐步剥夺节度使的财权,最终实现了中央集权。这种循序渐进的政治智慧,展现了赵匡胤高超的统治艺术。

历史经验表明,能够在新朝建立后全身而退的功臣,往往都具备非凡的政治智慧。他们不仅清楚自己曾经的功绩,更明白在新形势下哪些事情不可为。从刘邦诛杀韩信到刘秀优待功臣,从李世民处理关陇集团到朱元璋逐步清除开国武将,每个朝代都有其独特的政治逻辑。赵匡胤的杯酒释兵权之所以能够成功,正是建立在对当时军政形势的精准判断之上。

这段历史给我们的启示是:真正的政治智慧不在于简单的杀戮或仁慈,而在于对时势的准确把握和适度的权力制衡。赵匡胤的故事告诉我们,即便在权力更迭的残酷游戏中,也存在着更为文明的解决之道。